Микробиологам удалось подобрать условия для лабораторного выращивания одной из некультивируемых форм бактерий, ТМ7, которые прежде отказывались расти на обычных микробиологических средах. Эти условия подразумевают не только особый состав среды, но и присутствие второй бактериальной формы — актиномицета. ТМ7 является паразитом актиномицета, но действует по-настоящему губительно только при резком недостатке питания. Но зато, будучи непременным компонентом болезнетворной микрофлоры ротовой полости человека, он подавляет иммунный ответ, способствуя тем самым распространению инфекции. Возможно поэтому актиномицет так и не смог избавиться от неприятного попутчика. Изучение биохимических отношений ТМ7, актиномицета и человека имеет множество интересных и важных аспектов: поиск новых препаратов от болезней ротовой полости, выяснение механизмов стрессового ответа и выяснение причины сокращения геномов у паразитических форм.

Микробный мир существует параллельно с нами, но в другом масштабном измерении. Поэтому понять его можно только с помощью специальных усилий. Луи Пастер изобрел первые методы культивации бактерий и тем самым положил начало микробиологии. Но большая часть бактерий не растет в лаборатории, это своего рода «черная материя» микромира. Кое-что о ней стали узнавать в конце XX века, когда начали активно применяться методы метагеномики, позволившие прочитать кусочки ДНК организмов из этой черной материи. По приблизительным оценкам, доля некультивируемых видов составляет от 80 до 99% в разных экосистемах (о некультивируемых формах в микрофлоре кишечника человека см.: Кишечная микрофлора превращает человека в «сверхорганизм», «Элементы», 09.06.2006).

Почему микроорганизмы отказываются расти на искусственных средах? Ведь микробиологи предлагают этим капризным существам широчайший ассортимент условий и сред! В журнале PNAS опубликована работа, в которой предлагается разгадка привередливости одного из таких упрямцев. Эту работу выполнил коллектив под руководством Джеффри Маклина (Jeffrey McLean), представляющего Вашингтонский университет и Институт Крейга Вентера, вместе с Хэ Сюэсун (Xuesong He) и Ши Вэньюань (Wenyuan Shi) из Калифорнийского университета. Ученым не только удалось понять, почему бактерии не растут на искусственных средах, — они смогли культивировать их, а заодно прочитать совсем необычный геном совсем необычной бактерии. Правда, речь идет не о всех некультивируемых бактериях, а только об одном их виде.

Этот вид, TM7, установленный по фрагментам ДНК, выявляется в микрофлоре ротовой полости людей, в иле аэротенков, а также в торфянистых почвенных пробах. В данной работе ученые сфокусировали внимание на штаммах из ротовой полости. Из прежних работ известно, что количество ТМ7 увеличивается при некоторых заболеваниях ротовой полости, например при периодонтите. Так что интерес к этой бактериальной форме не только академический, но и медицинский.

Бактерий удалось культивировать на особой среде, разработанной 5 лет назад специально для выращивания микроорганизмов из ротовой полости (см. Y. Tian et al., 2010. Using DGGE profiling to develop a novel culture medium suitable for oral microbial communities). Но в одиночку ТМ7 все равно не растут: как выяснилось, им для этого необходим сожитель — другой бактериальный организм, актиномицет Actinomyces odontolyticus. И тот и другой устойчивы к стрептомицину — собственно, по этому признаку и удалось вычленить эту пару.

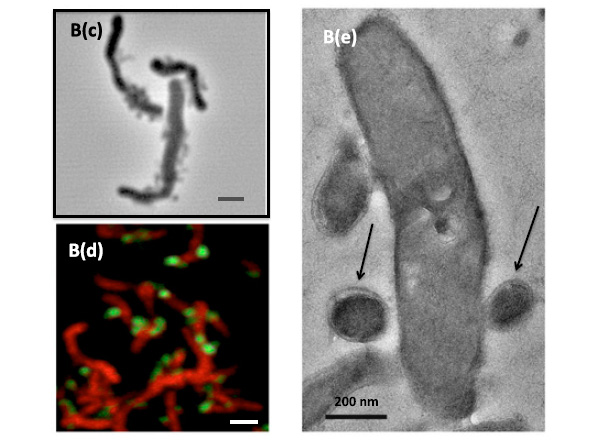

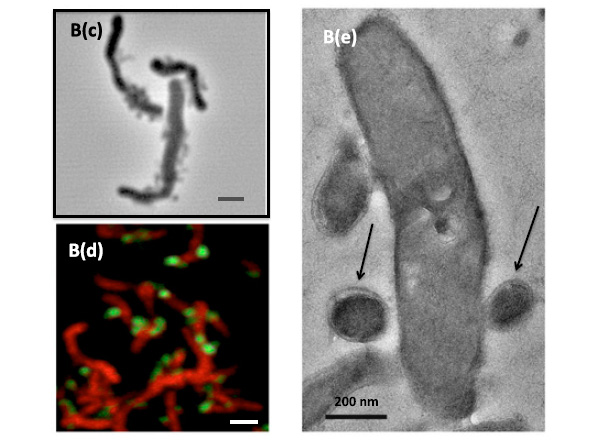

Внешне, под микроскопом, два сожителя выглядят как виноградины на ветке: мелкие округлые ТМ7 прикреплены к палочковидному актиномицету. ТМ7 является паразитом актиномицета: он словно плющ на стволе дерева. Но в обычных условиях особого вреда актиномицету он не приносит, тем более что это единственный вид актиномицета, на который нацелился ТМ7.

Губительное влияние паразитизма сказывается только в критических обстоятельствах, при голодании. В этих критических условиях ТМ7 растворяет клетки актиномицета и, по всей видимости, использует для своего собственно пропитания. Актиномицет, окруженный гроздьями ТМ7, испытывает стресс, заставляя вовсю работать антистрессовые гены, а также защищается, образуя в присутствии неприятного сожителя покоящиеся споры.

Существует ли какая-то польза для актиномицета от присутствия ТМ7 — пока не известно. Но зато удалось доказать, что ТМ7 снижает иммунную защиту высшего хозяина — человека. Он тормозит экспрессию гена, отвечающего за деление макрофагов. Таким образом, иммунный барьер ослабевает и непосредственный хозяин — актиномицет — может беспрепятственно делиться и расти.

Так что в этой микробной политике все взаимоувязано, польза и вред становятся относительными. Но не эти отношения, пусть запутанные и рискованные, удивили ученых, а то, что выявилось при расшифровке генома ТМ7. Его геном оказался на удивление маленьким: он приближается по размеру к геномным рекордсменам-минималистам.

ТМ7, будучи паразитическим организмом, избавился от лишних и запасных генов и генных фрагментов. В этот список, как это ни удивительно, попали все гены, которые обеспечивают синтез аминокислот. За него это делают, по-видимому, актиномицеты. У них в присутствии ТМ7 в несколько раз повышена экспрессия генов, участвующих в синтезе аминокислот.

Таких «легкомысленных» паразитов, которые полностью избавились от аппарата синтеза аминокислот, ученые обнаружили впервые. Более того, транспортеры, которые могли бы участвовать в переносе аминокислот от актиномицета к ТМ7, определены только для небольшой части аминокислот. А как ТМ7 справляется с переправкой остальных аминокислот — неизвестно. Ясно, что с этим интересным объектом ученые будут работать и дальше: это важно и для выяснения генезиса многих болезней человека (и, соответственно, их лечения), и для понимания отношений внутри всё еще загадочного микромира.

Источник: Xuesong He, Jeffrey S. McLean, Anna Edlund, Shibu Yooseph, Adam P. Hall, Su-Yang Liu, Pieter C. Dorrestein, Eduardo Esquenazi, Ryan C. Hunter, Genhong Cheng, Karen E. Nelson, Renate Lux, Wenyuan Shi. Cultivation of a human-associated TM7 phylotype reveals a reduced genome and epibiotic parasitic lifestyle // PNAS. 2014. Early edition. Doi: 10.1073/pnas.1419038112.

Елена Наймарк

Источник: elementy.ru